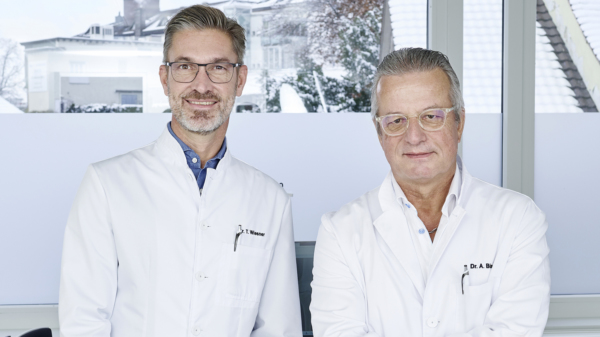

Regionale Versorgungsnetze im Wettbewerb um Patienten

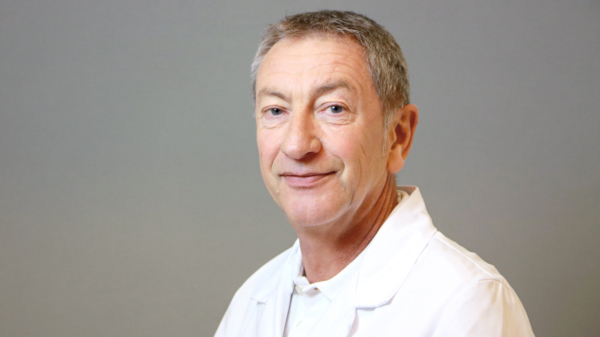

Tilman Slembeck, Ihren Schätzungen nach steigen die Kosten für das Schweizer Gesundheitssystem um drei bis vier Prozent pro Jahr. Welcher Bereich ist am stärksten betroffen?

Diese durchschnittliche Zunahme konnte in den letzten 20 Jahren beobachtet werden und hat sich in den letzten Jahren leicht verringert. Der Kostenanstieg betrifft vor allem die ambulant durchgeführten Eingriffe bei Patienten, die nicht über Nacht im Spital verbleiben. Dahinter steckt eine politische Steuerung, weil damit die Kassen entlastet werden, sofern die stationären Leistungen entsprechend verringert werden.

Wäre es nicht denkbar, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein Gesundheitsgesetz zustande kommt, worin Ziele, Mittel und Grenzen verbindlich festgelegt sind?

Dafür habe ich immer wieder plädiert. Ein solches Gesetzt wäre ein grosser Wurf, der Ziele und Leitplanken für die weitere Entwicklung des Gesundheitssystems in vielen Bereichen, wie etwa der Langzeitpflege, vorgibt. Stattdessen bewegen wir uns jedoch mit kleinen Schritten. Die Schweizer Politik beschäftigt sich viel lieber mit den zahlreichen Kleinbaustellen, anstatt endlich eine grundsätzliche Revision des Gesundheitswesens anzupacken.

Sie machen die Kantone für eine grosse Ineffizienz des Gesundheitssystems verantwortlich. Welche Rolle sollten sie im Sinne einer Effizienzsteigerung übernehmen?

In der Tat haben die Kantone im Gesundheitswesen sehr viele Hüte auf: Sie planen, betreiben, regulieren und finanzieren im Spitalbereich, wodurch sich viele Rollenkonflikte ergeben. Dies führt zu Ineffizienz und lässt sich nur dadurch beheben, dass die Kantone einige ihrer Funktionen aufgeben. Sinnvoll wäre die Weiterführung der Aufsichtsfunktion, aber die übrigen Aufgaben sollten sie abgeben.

«Die Schweizer Politik beschäftigt sich lieber mit zahlreichen Kleinbaustellen.»

Sie haben die Bildung von Versorgungsnetzwerken angeregt. Wie sollen diese aufgebaut sein und welche Vorteile versprechen Sie sich davon?

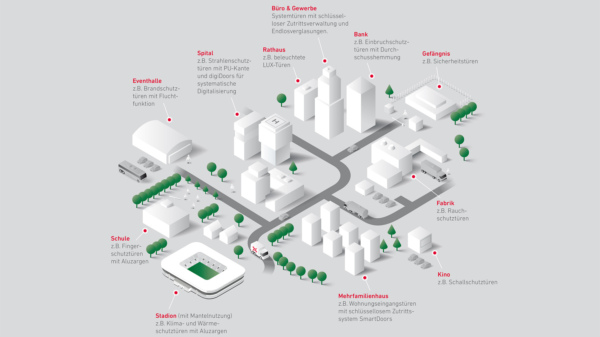

Dieses Konzept sieht die Schaffung regionaler Versorgungsräume vor, in denen Netzwerke von Ärzten, Versicherungen oder anderen Investoren ein umfassendes Angebot für Patienten gewährleisten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man solche Versorgungsräume organisieren kann. Spitäler können dabei entweder selbstständig bleiben und mit den Netzwerken Verträge aushandeln oder auch Eigentum eines solchen Netzwerkes werden. Das oberste Ziel ist es, dass die Netzwerke möglichst attraktive Leistungen für die Patienten anbieten und untereinander in einen Wettbewerb treten.

Wie könnte eine solche Versorgungsregion im Fall der Ostschweiz aussehen?

Bei der Bildung einer Versorgungsregion, muss man sich am Patientenverhalten orientieren. Wohin gehen die Leute, um sich behandeln zu lassen? Nehmen wir Appenzell-Innerrhoden. Nur etwa ein Drittel der Leistungen wird derzeit im Kanton selbst erbracht, zwei Drittel der Leistungen werden von Nachbarkantonen bezogen. Patientenströme sind also schon heute kantonsübergreifend. Für die Ostschweiz würde sich die Schaffung einer Versorgungsregion anbieten, die neben St.Gallen, dem Thurgau, den beiden Appenzell auch Graubünden und Glarus umfasst. Sinnvoll wäre es auch, das Fürstentum Liechtenstein einzubeziehen.

Welche Überlebenschancen habe kleine Spitäler in der Ostschweiz?

Kleinspitäler werden früher oder später «von selbst» schliessen, da die Patienten abwandern und sie kaum noch qualifiziertes Personal finden. Die geplante Umwandlung in Gesundheitszentren, die auch gemeinsam mit der niedergelassenen Ärzteschaft betrieben werden, ist der richtige Weg. Besonders wichtig ist, dass ein hervorragender Rettungs- und Notfalldienst gewährleistet bleibt.